2020年07月19日

いろいろな色の物語 大分県から絵の具をつくる

昨年の春、このブログ内で「いろいろな色の物語 大分県から絵の具をつくる まだまだ現在完了進行形」と題し、“緑”と“黒”についての文章を掲載した。その後の続編を書いたものの、日々のワークショップの中、保留にしてしまったので、今後、このブログ内で「大分県から絵の具をつくる」の紹介を再開したい。

さて、この「大分県から絵の具をつくる」は、美術館の開館準備室時代から、「モノを視るのが楽しくなる」「好奇心を触発する」ことを目的に、身近なモノ・コト、そして大分県の自然・風土・環境・文化・歴史を美術的視点でとらえた教材ボックスを制作してきた。

その中で、足元の石ころを砕いて、絵の具の元となる“顔料”を10,000色つくって展示することを目指している。これは大分県が地質上、多種多様な石が多いことから始めた。ところで古い時代の絵の具を見ると、材料由来の色名が少なくない。では大分県産の材料を使って絵の具をつくり、その材料を色名にしてみたらどうだろう。こうして「大分県から絵の具をつくる」シリーズは生まれた。

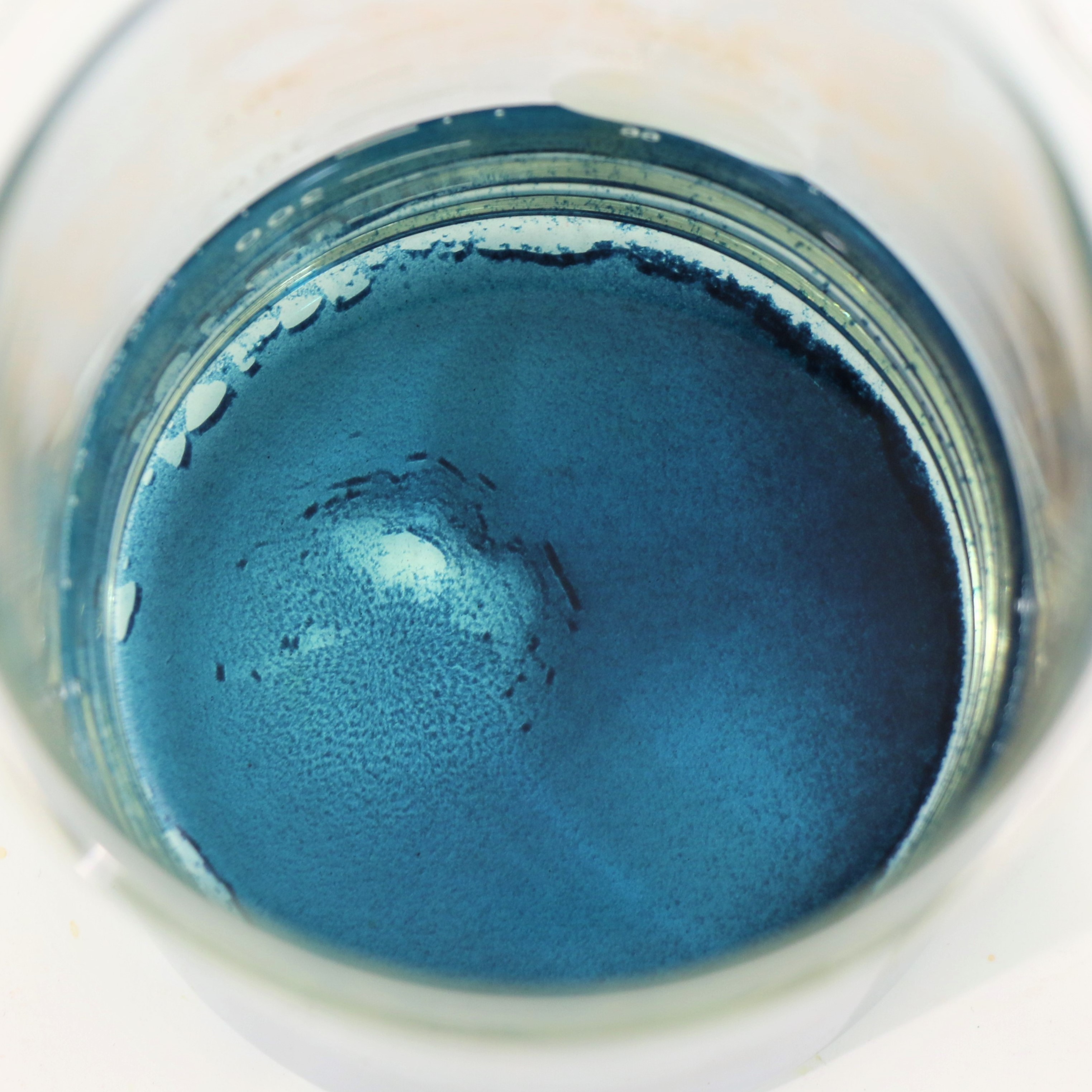

ブログ内で「大分県から絵の具をつくる」シリーズを掲載していくにあたり、まずは、どんなモノを絵の具にしたのか、そして、どんな色になるのかを下の画像を見て想像してみてほしい。尚、2018年1月に発行した「大分県から絵の具をつくる」をもとに、その後の実験とフィールドワークによる深化と進化を加えて記載する。

大分県立美術館 教育普及室 榎本寿紀