開催趣旨

山口県宇部市で炭鉱業を中心に活躍した実業家の片岡辰市氏(1909〜1983)は、美術をこよなく愛した蒐集家でもありました。特に、豊後竹田出身の南画家、田能村竹田に強い興味を示し、重要文化財に指定された名品から、細かな資料類に至るまで幅広く収集して、貴重なコレクションを形成してきました。

加えて、田能村竹田周辺の南画家や文人の書画、さらには近代日本画の著名作家らのコレクションも充実しています。

大分県立美術館では、平成27年度、同コレクションの作品、資料138点を収蔵するはこびとなり、これらを「片岡辰市コレクション」として末永く保存、活用してゆくこととしました。

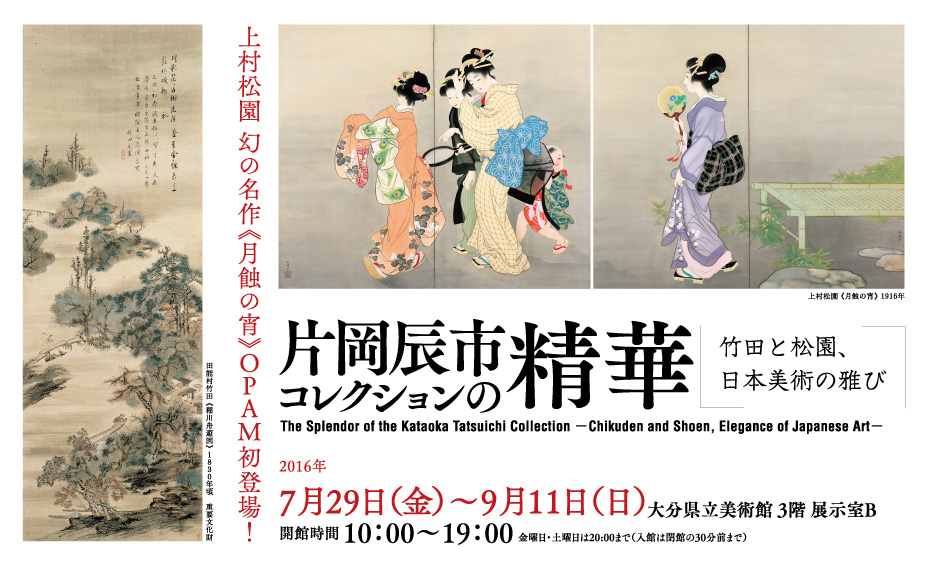

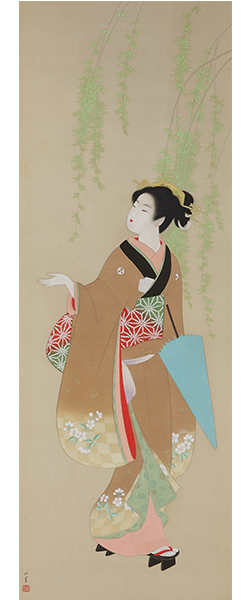

そのお披露目となる本展では、上村松園の幻の名作《月蝕の宵》をはじめ、田能村竹田、頼山陽、浦上玉堂、竹内栖鳳、橋本関雪らの秀作によるコレクションの精華を、30点余の初公開作品を含む全54点でご紹介いたします。

加えて、田能村竹田周辺の南画家や文人の書画、さらには近代日本画の著名作家らのコレクションも充実しています。

大分県立美術館では、平成27年度、同コレクションの作品、資料138点を収蔵するはこびとなり、これらを「片岡辰市コレクション」として末永く保存、活用してゆくこととしました。

そのお披露目となる本展では、上村松園の幻の名作《月蝕の宵》をはじめ、田能村竹田、頼山陽、浦上玉堂、竹内栖鳳、橋本関雪らの秀作によるコレクションの精華を、30点余の初公開作品を含む全54点でご紹介いたします。

片岡辰市コレクション収蔵の経緯

片岡辰市コレクションと大分県のかかわりは、大分県立芸術会館が開館5周年を記念して企画した「田能村竹田展」(1982年)への出品交渉時にまでさかのぼります。片岡辰市氏は当初、出品に難色を示されていたようでしたが、当時の担当者の熱意に加え、何より田能村竹田の地元での展覧会であるということが氏の心を大きく動かし、門外不出と語られていたコレクションの中から、竹田の重要文化財作品をはじめとする8点の品々が、ついに公開されることになりました。まさに、田能村竹田が結んだ縁でありました。

その片岡辰市氏も、展覧会の翌年に他界。幸いにも、コレクションは散逸することはなく丁寧に保管され、やがて1993年、大分県立芸術会館の寄託品として、田能村竹田の絵画や資料を中心とした46点の作品が大分に移転。さらに、大分県立美術館の開館を間近に控えた頃より、この貴重なコレクションの必要性がより注視されるようになり、平成27年度、ご子息である片岡公三氏のご厚意とご英断により、数多くの未公開作品を含むコレクションの大半をご寄贈いただき、大分県立美術館の収蔵品となりました。

その片岡辰市氏も、展覧会の翌年に他界。幸いにも、コレクションは散逸することはなく丁寧に保管され、やがて1993年、大分県立芸術会館の寄託品として、田能村竹田の絵画や資料を中心とした46点の作品が大分に移転。さらに、大分県立美術館の開館を間近に控えた頃より、この貴重なコレクションの必要性がより注視されるようになり、平成27年度、ご子息である片岡公三氏のご厚意とご英断により、数多くの未公開作品を含むコレクションの大半をご寄贈いただき、大分県立美術館の収蔵品となりました。

出品作家

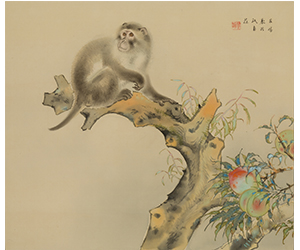

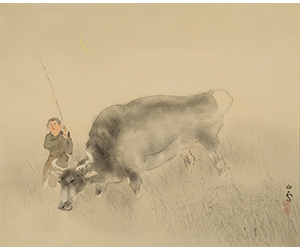

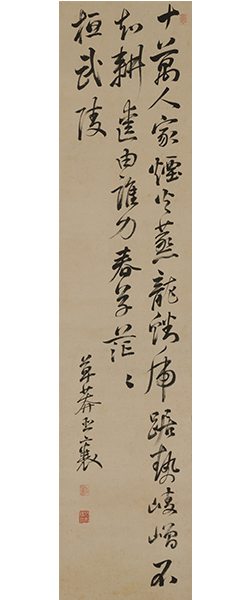

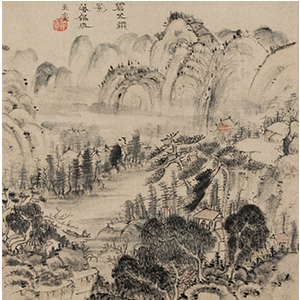

【江戸時代の絵画、書】 田能村竹田、頼山陽、浦上玉堂、青木木米(あおきもくべい)、高橋草坪(たかはしそうへい)

【近代日本画】 上村松園、竹内栖鳳、橋本関雪、山元春挙(やまもとしゅんきょ)、福田平八郎

【近代日本画】 上村松園、竹内栖鳳、橋本関雪、山元春挙(やまもとしゅんきょ)、福田平八郎

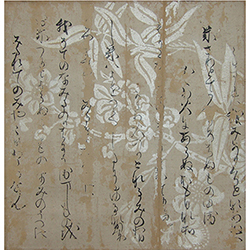

1. 本阿弥切は、江戸時代の能書家本阿弥光悦が愛蔵していた「古今和歌集」の写本の通称。小野道風の筆と伝えられるが、確証はない。もとは巻子本であったが、戦後一部が分割され諸家に分蔵されるかたちとなった。その料紙と文字の美しさから、「古来名物切第一」と尊重されている。

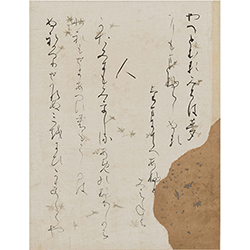

2. 石山切は、京都西本願寺に伝来する《本願寺本三十六人家集》のうち、昭和4年に分割された「伊勢集」ならびに「貫之集下」の断簡の通称。本願寺がかつて大坂石山にあったことにちなんで名付けられた。当時の能書家20名の寄合書きによるもので、書の優美さと継紙の技法を駆使した華麗な装飾料紙により、名品として貴重視されている。

2. 石山切は、京都西本願寺に伝来する《本願寺本三十六人家集》のうち、昭和4年に分割された「伊勢集」ならびに「貫之集下」の断簡の通称。本願寺がかつて大坂石山にあったことにちなんで名付けられた。当時の能書家20名の寄合書きによるもので、書の優美さと継紙の技法を駆使した華麗な装飾料紙により、名品として貴重視されている。

8. 江戸期の町方風俗に取材した作品で、鏡に月蝕を映して見物する艶やかな着物姿の女性たちを描いている。松園としては珍しい屏風の大作で、大正期の画業を代表する作品のひとつに数えられる。なお、右隻に描かれている女性は、柳原白蓮、江木欣々とともに大正三美人のひとりに数えられる九条武子をモデルにしたもの。

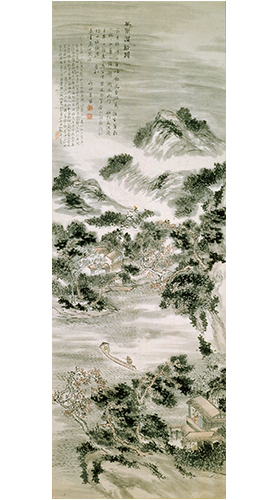

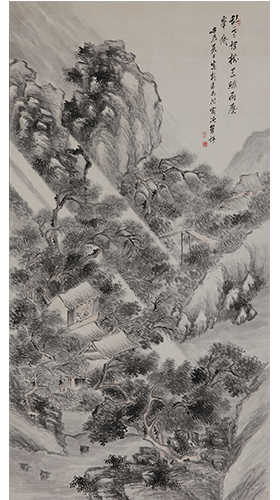

11. 浦上玉堂は岡山の人。画人であり、七弦琴の名手。本図は玉堂の中期頃の作と考えられる。小品ではあるが画面の密度は高い。近景から遠景にかけての広がりのある構成と、玉堂らしいリズミカルな筆触が、独特の空気感を生み出している。

14. 文政12年10月、田能村竹田は高橋草坪とともに伊丹の坂上桐陰宅を訪れ、同家に来遊中の頼山陽、篠崎小竹らと観楓や観瀑、雅宴に興じた。本図は、こうした諸友との交遊を胸に、川辺の景を写したもの。「吾より古を作す」という自信に満ちた款記の言葉どおり、竹田芸術のひとつの完成を示す記念碑的作品である。国指定重要文化財。

共催: 大分合同新聞社

後援: 大分県、大分県教育委員会、西日本新聞社、NHK大分放送局、OBS大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、エフエム大分、OCT大分ケーブルテレコム

後援: 大分県、大分県教育委員会、西日本新聞社、NHK大分放送局、OBS大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、エフエム大分、OCT大分ケーブルテレコム